「日本酒は好きだけど種類が多くて選べない!」「どんな日本酒が人気なの?」と思ったことはありませんか?自分好みの1本を見つけたいときは、さまざまな人気銘柄を試してみるのもおすすめです。

そこで今回は、日本酒アプリ「さけのわ」のランキングをもとに「2023年10月最新版の日本酒おすすめランキングTOP50」をご紹介!日本酒選びのポイントも解説します。ぜひ、酒販店や飲食店で日本酒を楽しむ際の参考にしてくださいね。

目次

1.【2023年10月最新版】日本酒おすすめランキングTOP50

日本酒アプリ「さけのわ」の人気ランキングを参考に、日本酒おすすめランキングTOP50をご紹介!(2023年10月16日時点)各銘柄の特徴も解説していきます。「どんな日本酒が飲まれてるの?」「人気の日本酒が知りたい!」という方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

1位.新政(あらまさ)

1位にランクインしたのは、秋田県『新政酒造』の「新政(あらまさ)」です。秋田県産の米を使い、米と米麹で生まれる純米酒のみを製造しています。

フレッシュかつ繊細な香りと味わいは、日本酒業界に革命を起こしたといわれるほど。6号酵母を使用した「No.6(ナンバーシックス)」をはじめ、酒米の違いを楽しむ「Colors(カラーズ)」など、個性的なブランドが多くのファンを魅了しています。

(出典元:新政酒造株式会社オフィシャルサイト)

2位.十四代(じゅうよんだい)

『高木酒造』の造る「十四代(じゅうよんだい)」は、人気の高さと入手の難しさから「幻」ともいわれるお酒です。日本酒ファンなら、ぜひ一度は試してみたい銘柄ともいえるでしょう。

代表銘柄は「特別本醸造 本丸 秘伝玉返し」。十四代が有名になるきっかけとなったお酒です。一般的にはリーズナブルな本醸造の造りでありながら、吟醸酒に匹敵する香りと味わいを堪能できます。

(出典元:amazon)

3位.風の森(かぜのもり)

「風の森(かぜのもり)」は、奈良県の『油長酒造(ゆちょうしゅぞう)』が造る日本酒です。大きな特徴は、シュワッとした微発泡感と果実を思わせるフレッシュな香り。後口の苦味がナチュラルな魅力を引き立てます。

驚くべきは、精米歩合80%とあまり外側を削らない米で良質な味わいを生み出していること。日本酒へのイメージを良い意味で大きく覆し、誕生以来高い注目を集めるお酒です。

(出典元:IMADEYA ONLINE STORE)

4位.作(ざく)

第5位には、三重県『清水清三郎商店』が造る「作(ざく)」がランクイン。心地よい香りとやわらかな味わい、スッキリとしたキレの良さが人気を集めました。

玄乃智(げんのとも)、穂乃智(ほのとも)をはじめとするラインナップの豊富さも「作」の魅力。300ml容量で販売されている銘柄も多く「いろいろなお酒を試したい」という日本酒ビギナーにもおすすめの日本酒です。

(出典元:清水清三郎商店)

5位.而今(じこん)

三重県の『木屋正(きやしょう)酒造』が造る「而今(じこん)」は、6代目が自ら生み出したブランドです。その名には「過去に囚われず、未来にも囚われず、今をただ精一杯に生きる」という意味が込められています。

すべてを手作業で丁寧に仕込む「而今」は、フルーティーな香りとフレッシュな味わいが持ち味。繊細な和食はもちろん、洋食とあわせて楽しむのもおすすめです。

(出典元:木屋正酒造)

6位.鳳凰美田(ほうおうびでん)

「鳳凰美田(ほうおうびでん)」は、華やかでフルーティーな香りが特徴的な日本酒です。醸造元の『小林酒造』では、地元栃木県の酒米を中心に日光山系の伏流水を用いたお酒が造られています。

「フルーティーな香りの日本酒が好き」「甘みがありつつスッキリした後味が好み」という方におすすめしたい銘柄です。

(出典元:IMADEYA ONLINE STORE)

7位.仙禽(せんきん)

第6位にランクインした「仙禽(せんきん)」は、お酒が造られる土地の風土を重視して造られています。原料米には、仕込み水と同じ水脈上で育った山田錦や雄町、亀の尾(かめのお)などを使用。さらに、蔵に住み着く天然の酵母を用いるなど、古くて新しいナチュラル製法で生まれるお酒です。

定番商品はもちろん、「かぶとむし」や「雪だるま」といったラベルのかわいいシーズン商品もおすすめですよ。

(出典元:仙禽オフィシャルサイト)

8位.田酒(でんしゅ)

青森県の地酒として名高い銘柄がこちら。第7位にランクインした「田酒(でんしゅ)」です。「田んぼの味わいそのままに」という思いから生まれた「田酒」は、純米酒のみが製造されています。

「田酒」の大きな特徴は、燗酒でより魅力が花開くこと。日本酒通にも愛される本格的な味わいは、炙ったスルメやイカの塩辛のような定番おつまみと合わせるのがおすすめです。

(出典元:酒の志筑屋)

9位.赤武(あかぶ)

2014年に誕生以来、多くのファンに愛され確固たる地位を築き上げた銘酒「赤武(あかぶ)」。若いスタッフを中心に造られる日本酒は地元岩手を飛び出し、全国各地で高い人気を集めています。

岩手県産の米で造られる日本酒は、フルーツを思わせるさわやかな香りとスッキリとした飲み口が特徴。真っ赤な武士が描かれたラベルはもちろん、味わいもまた一度手にすれば忘れられない個性を放っています。

(出典元:IMADEYA ONLINE STORE)

10位.鍋島(なべしま)

「鍋島(なべしま)」は、佐賀県の『富久千代酒造』が造る日本酒です。2011年の「インターナショナルワインチャレンジ(IWC)」では、日本酒部門最高賞となる「チャンピオン・サケ」を受賞。ナチュラルでやさしい味わいは、国内はもちろん海外でも高く評価されています。ラインナップも幅広く、製法や酒米による味の違いを楽しめますよ。

(出典元:富久千代酒造)

11位.寫楽(しゃらく)

「寫樂(しゃらく)」は、福島県の『宮泉銘醸(みやいずみめいじょう)』が造る日本酒です。山田錦に雄町、愛山(あいやま)など質の良い酒米を使い分け、シーズンごとに個性的な銘柄を生み出しています。

なかでも、特A地区の山田錦を小さく磨いて仕込んだ「寫樂 純米大吟醸 極上二割」は蔵自慢の逸品。味わい、スペックともに贈答用にもおすすめの1本です。

(出典元:宮泉銘醸株式会社)

12位.獺祭(だっさい)

山口県の酒蔵を拠点に、銀座や博多、フランスに直営店を持つ『旭酒造』のお酒「獺祭(だっさい)」。日本酒ビギナーでも、名前を聞いたことがあるという方は多いのではないでしょうか。

なかでも、精米歩合23%の「獺祭磨き二割三分」は、獺祭の名を世に知らしめるきっかけとなったお酒。華やかな香りとハチミツのように品の良い甘さは、多くの日本酒ファンを魅了し続けています。

(出典元:IMADEYA ONLINE STORE)

13位.紀土(きっど)

第14位にランクインしたのは「紀土」と書いてキッドと読む日本酒です。醸造元は、和歌山県の『平和酒造』。原料となる酒米は、地域の人々と蔵人たちの手によって栽培されています。

香りはおだやかで甘みは程よく、体にすっと染み渡るような美味しさ。温かな紀州の土地を思いながら、ゆったりと楽しみたい味わいです。

(出典元:IMADEYA ONLINE STORE)

14位.黒龍(こくりゅう)

日本酒通にも人気の「黒龍(こくりゅう)」は、福井県の地酒です。その歴史は古く、大吟醸を世に知らしめる先駆けとなった銘柄でもあります。

香り高く、それでいてスッキリとした味わいは、食事と合わせる食中酒におすすめ。「黒龍 石田屋」や「黒龍 二左衛門」などの限定商品は、お世話になった方への贈り物にも適しています。

(出典元:IMADEYA ONLINE STORE)

15位.総乃寒菊(ふさのかんきく)

九十九里浜近くの酒蔵で昔ながらの手仕事によって生まれる日本酒です。大きな特徴は、火入れと呼ばれる加熱殺菌処理をしていない生酒であること。搾りたての香り、味わいを堪能できます。

「総乃寒菊」は4種の酒米を使い分け、千葉をメインとする4つのテーマを表現。低アルコール酒やコシヒカリを使ったお酒など、蔵の技とこだわりが光るラインナップが並びます。

(出典元:寒菊銘醸)

16位.花陽浴(はなあび)

フルーティーな香りとほのかな酸味、甘味はまるでパイナップルのよう。『南陽醸造(なんようじょうぞう)』が手がける「花陽浴(はなあび)」は、フルーティーな甘口タイプの日本酒です。

とろりとした芳醇な甘さと、後口のジューシーな酸味も印象的。キラキラとしたラベルのように、一度飲んだら忘れられない個性が光るお酒です。

(出典元:矢島酒店)

17位.醸し人九平次(かもしびとくへいじ)

「醸し人九平次(かもしびとくへいじ)」は、ワインのようにエレガントな味わいの日本酒です。ワインの本場、フランスのシェフ・ソムリエに高く評価されたことをきっかけに、日本でも人気が広がっていきました。

醸造元は米が育つ場所そのものに敬意を払い、2010年からは兵庫県黒田庄で自ら山田錦の栽培を開始。繊細な香りと気品あふれる味わいは、ぜひワイングラスでお楽しみください。

(出典元:醸し人九平次 KUHEIJI)

18位.雪の茅舎(ゆきのぼうしゃ)

茅舎(ぼうしゃ)とは、かやぶきの家のこと。「雪の茅舎」は、雪深い秋田県の『齋彌(さいや)酒造店』で生まれる日本酒です。

酒造りに使用されるのは、蔵オリジナルの自家培養酵母。微生物の環境を大切にしている蔵は、酒蔵として日本で初めてオーガニック認定されています。蔵が復活させたといわれる「山廃(やまはい)」のお酒は、複雑かつ繊細な味と香りが魅力的。日本酒通からも評価の高い人気銘柄です。

(出典元:雪の茅舎醸造元 齋彌酒造店)

19位.陸奥八仙(むつはっせん)

1998年(平成10年)に青森県の『八戸酒造』で誕生したブランドです。その名には、酒仙(お酒の仙人)境地でお酒を楽しんでもらいたいという蔵の思いが込められています。

後味がスッキリとしたタイプが多く、八戸の海産物と好相性。果実のように華やかな香りの「赤ラベル」、「ピンクラベル」は口当たりまろやかで日本酒ビギナーにもおすすめです。

(出典元:八戸酒造株式会社)

20位.飛露喜(ひろき)

喜びの露がほとばしることを意味する「飛露喜(ひろき)」は、『廣木酒造』復活のきっかけとなった日本酒です。製造数は限られており、販売と同時に完売してしまうことも珍しくありません。

香りはおだやかでまろやかな口当たり。ジュワッと広がる甘みと旨味は、心地よい余韻とともにスルリと喉を通りすぎていきます。飲食店などで見かけたときは「ぜひ」とおすすめしたい銘柄です。

(出典元:松仙)

21位.加茂錦(かもにしき)

加茂錦の「荷札酒」は、若き蔵人田中悠一氏が造り上げた日本酒です。田中氏が酒造りに携わったのは大学在学中のこと。当時は決して酒好きなほうではなかったというものの、天性のきき酒能力と酒造りへの想いが、各方面で支持される「荷札酒」を生み出しました。

現代の食卓に合う酒をテーマとした日本酒は、香り華やかでコクがあり、すーっとキレる綺麗な後口が印象的。荷札には酒米の種類や精米歩合、タンクNo.などが記されています。

(出典元:大和屋酒舗)

22位.信州亀齢(しんしゅうきれい)

原料には、長野県産の美山錦や蔵自らが栽培したひとごこちを使用。蔵に古くから住み着く酵母、伝統的な手法によって「信州亀齢」は生まれます。

フルーツや花を思わせる上品な香り、繊細かつエレガントな味わいは多くの人々を惹きつけてやみません。生産数は決して多くはないものの、全国に多くのファンを持つ日本酒です。

(出典元:岡崎酒造)

23位.栄光冨士(えいこうふじ)

山形県鶴岡市で古くから愛される地酒「栄光富士」。日本酒造りは冬場におこなうのが一般的ななか、酒蔵では年間通して美味しいお酒が造られています。

平均年齢が若く、多くの蔵人が働く蔵で生まれるのは、斬新なラベルやネーミングの「栄光富士」です。昔なじみの大吟醸をはじめ、「ハイパーノヴァ」や「森のくまさん」などバリエーションは実に豊富。日本酒の楽しみ方とともに、新たなファン層を広げています。

(出典元:はせがわ酒店)

24位.くどき上手

ネーミングはもちろん、浮世絵ラベルも印象的な日本酒「くどき上手」。その名前は、人の心を説き伏せ戦国時代を生き抜いた、武将の姿に由来するといいます。

手間暇かけて造り上げ品質管理を徹底した「くどき上手」は、まさに人の心を魅了する味わい。個性的なラインナップのなかには「超辛口」と銘打った日本酒度+20のお酒もありますよ。

(出典元:IMADEYA ONLINE STORE)

25位.光栄菊(こうえいぎく)

佐賀県の地酒「光栄菊(こうえいぎく)」は、2006年に販売休止となったものの、2019年に復活を遂げた銘柄です。生産量の少なさと人気の高さから、入手の難しいお酒のひとつでもあります。

香りはライチや青りんごのようにフルーティー。アルコール度数低めの銘柄が多く、日本酒を飲み慣れない方にもおすすめです。

(出典元:さいとう酒店 | 地酒・日本ワイン専門店)

26位.東洋美人(とうようびじん)

香り良くきよらかな味わいは「稲をくぐり抜けた水」といわれるほど。0から1杯へを目標に、華やかでフルーティーな香味を意識した「東洋美人」は、日本酒を飲み慣れない方にもおすすめです。

2013年、集中豪雨により壊滅的な被害を被った酒蔵は、多くの仲間と日本酒ファン、そして蔵人たちの熱い想いにより復活。翌年には世界最大級の日本酒コンペでグランプリを獲得するほか、JALファーストクラスの提供酒に採用されました。

(出典元:株式会社澄川酒造場)

27位.楽器正宗(がっきまさむね)

香り華やか、スッキリとした飲み口の福島県の地酒です。「楽器正宗」の名は、「酒造りも楽器を奏でることも、元は同じく神様への捧げ物」という、君が代の作曲者とされる奥好義(おく よしいさ)の言葉に由来しています。

本醸造は、甘さと酸味のバランスがほどよくコストパフォーマンスに優れたお酒。純米酒は、芳醇な旨味にあふれています。好みの曲を聞くように、ゆったりと楽しみたくなる日本酒です。

(出典元:合名会社 大木代吉本店)

28位.伯楽星(はくらくせい)

「伯楽星」が目指すのは究極の食中酒。控えめな甘さと適度な酸味、キレの絶妙なバランスに杜氏の技が光ります。

国内外のコンペティションでは数々の賞を受賞。ワイングラスで美味しいタイプから燗でも楽しめるタイプまで、幅広いラインナップが揃います。和食はもちろん、イタリアンやフレンチに日本酒をあわせたいときにもおすすめです。

(出典元:株式会社新澤醸造店)

29位.酔鯨(すいげい)

古くから料理とお酒を楽しむ習慣が根付く高知県の地酒です。「酔鯨」が目指すのは料理とあわせて美味しい食中酒。香り穏やかでキレがあり、旨味もしっかり感じられる芳醇辛口のお酒は、地元のみならず全国の地酒ファンを魅了しています。

日々の料理にあわせたい本醸造酒から、贈答用に適した純米大吟醸までラインナップは多彩。なかでも「ハイエンドコレクション」は、フレンチやイタリアンにもあわせやすいエレガントな味わいが際立ちます。

(出典元:酔鯨酒造株式会社)

30位.天美(てんび)

穏やかな香りとやさしい甘味、フレッシュな味わいが注目を集める令和生まれの日本酒です。酒蔵は山口県下関市にある『長州酒造』。同地で明治4年から酒造りを続けてきた『児玉酒造』の事業を受け継ぎ、令和2年から新たな酒造りをスタートさせました。

杜氏は東京農業大学醸造学科卒業後、奈良や香川の酒蔵で経験を重ね、全国新酒鑑評会金賞受賞の実績も持つ藤岡美樹氏。ラベルには天美の文字とともに、発酵が一番盛んな瞬間をイメージしたというシンボルマークが輝いています。

(出典元:長州酒造株式会社)

31位.羽根屋(はねや)

世界最大の酒コンペティション「インター・ナショナル・ワインチャレンジ(IWC)」SAKE部門で、2年連続ゴールドメダルを受賞。手間ひまかけた製法にこだわり、国内外で高い評価を誇る日本酒です。

地元、富山県産の酒米で造られるお酒は、フレッシュでジューシーな旨味にあふれています。香り高い大吟醸酒にコクのある純米酒、スパークリング酒とどれを選んでも豊かな味わいを堪能できます。

(出典元:富美菊酒造(羽根屋))

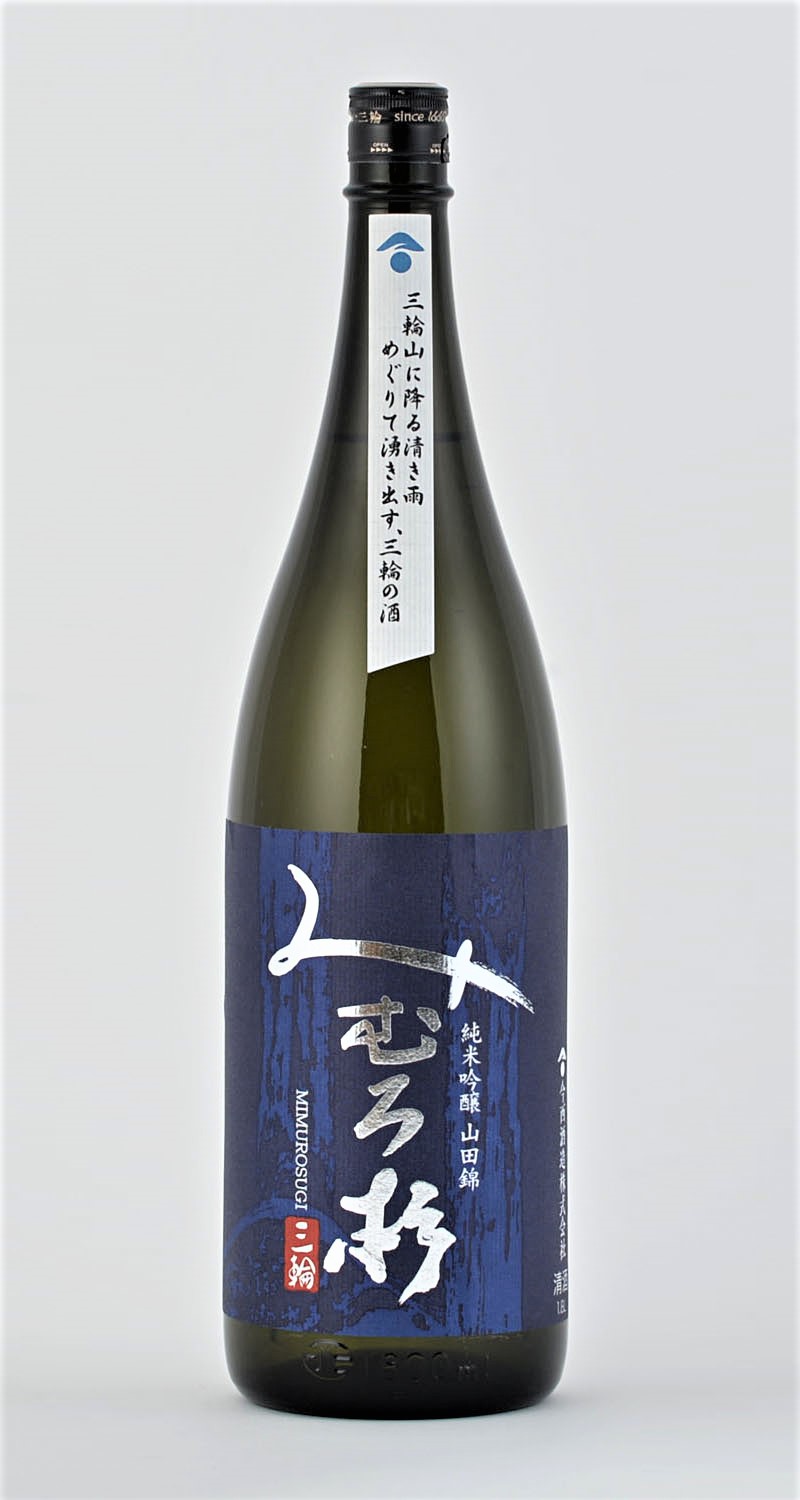

32位.みむろ杉

奈良県の『今西酒造』が造る特約店限定ブランドです。香り穏やかで飲み口はフレッシュ。適度な酸が心地よく、ついついもう1杯と盃がすすみます。

蔵が位置する奈良県三輪は「酒の神が鎮まる地」とされ、大神(おおみわ)神社では、新酒の時期にあわせ全国の酒蔵へ届ける杉玉が造られます。日本酒ファンにおすすめの、世界でもめずらしい酒の聖地で生まれるお酒です。

(出典元:今西酒造株式会社)

33位.花邑(はなむら)

「花邑」の名付け親は、「十四代」醸造元の高木酒造。高木酒造の酒造りに関するアドバイスをもとに、蔵人たちが試行錯誤を重ねた結果「花邑」は誕生しました。

フルーツを思わせる上品な香りと澄み切った味わいは、日本酒ファンの間でたちまち話題に。特約店限定商品ということもあり、今では入手の難しい人気ブランドのひとつです。

(出典元:両関酒造株式会社)

34位.山本(やまもと)

「ど辛」に「ドキドキ」、「うきうき」と個性的なお酒を生み出す「山本」。消費者を楽しませてくれるのは、遊び心あふれるネーミングばかりではありません。その酒質は各方面から高く評価され、秋田を代表する日本酒のひとつでもあります。

超軟水の湧水を使い、楽しくまじめにをモットーに生まれる山本は、お酒の席に笑顔の花を咲かせてくれます。お酒を好む日本酒ビギナーにもぜひおすすめしたい銘柄です。

(出典元:株式会社山本酒造店)

35位.たかちよ

ジューシーでさわやかな旨味にあふれる日本酒です。黄色いラベルの「オレンジ」は、ミカンのような甘みと酸味が感じられます。

アイスと一緒に飲むことをコンセプトとした「バニラアイストゴイッショニ」や、ロゼ色の甘酸っぱいお酒、ビターチョコのような風味のお酒など、シーズンごとに続々と個性的な銘柄が登場。「たかちよ」を追いかけるだけでも、日本酒を楽しむ幅がぐっと広がりますよ。

(出典元:酒屋やよい)

36位.磯自慢(いそじまん)

2008年洞爺湖サミット、2016年伊勢志摩サミットなどで各国の首脳に振る舞われた「磯自慢」は、日本を代表する酒であるとともに、地元静岡で広く親しまれる酒でもあります。

190年以上の歴史を持つ蔵で造られるのは、気軽に楽しめる高品質な本醸造酒です。味わいは、料理を引き立てる淡麗辛口タイプ。飲み飽きしない美味しさで、日本酒好きから根強い人気を誇ります。

(出典元:磯自慢)

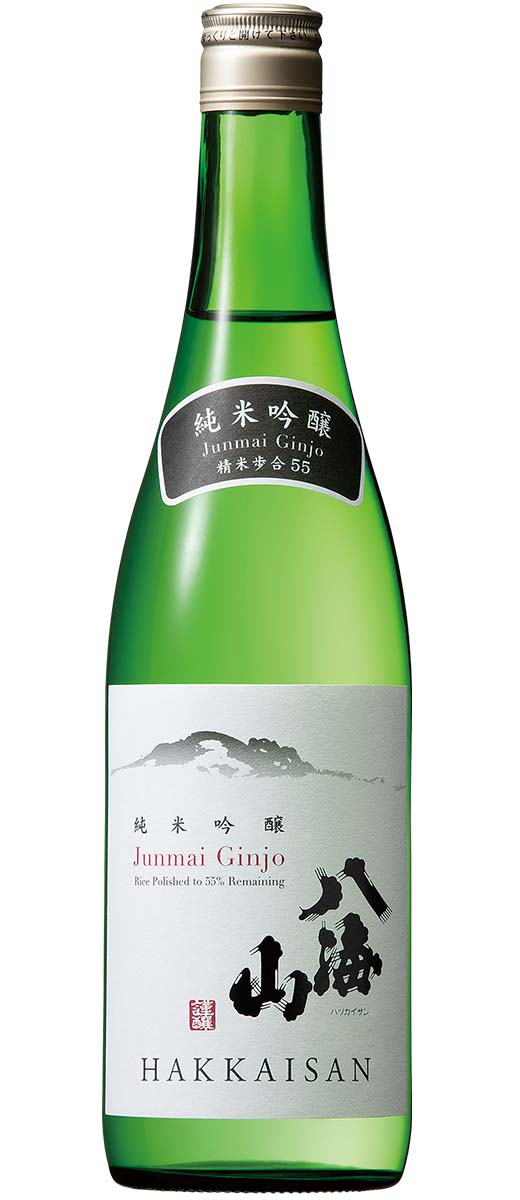

37位.八海山(はっかいざん)

南魚沼の豊かな自然のなか、蔵人たちに継承される伝統的な技によって生まれるお酒です。蔵周辺にはカフェや売店、ショップなどが併設され、魚沼の四季の移ろいが感じられる観光スポットとなっています。

口に含むと感じるのは、雪解け水のようにきよらかな味わい。新潟のお酒らしい淡麗タイプが多く、飲み飽きせずにするする盃がすすみます。

(出典元:八海山)

38位.澤屋(さわや)まつもと

酒どころ京都伏見の伝統蔵で生まれる日本酒です。大正時代に建設された趣ある蔵は、有形文化財に登録されています。

伏見の酒に欠かせない、良質な伏流水で生まれる「澤屋まつもと」は、上品なコクとキレの良さが魅力的。これぞ日本酒という米の旨味を堪能できます。

(出典元:松本酒造株式会社)

39位.雨後の月(うごのつき)

広島から全国へとその名が知られる「雨後の月」。雨あがりの空に周りを明るく照らす月のように、澄み切った美しい酒を醸したい。そんな蔵人の思いが込められた酒は、全国新酒鑑評会10年連続受賞という輝かしい成績を誇ります。

フルーティーで適度にコクがあり、後口はさらりとした「雨後の月」は日本酒ファンにもビギナーにもおすすめです。広島県の美味しい日本酒は?と気になった方は、ぜひ一度お試しください。

(出典元:IMADEYA ONLINE STORE)

40位.久保田(くぼた)

日本酒の地酒ブームを牽引してきた銘柄です。キレがありながら味わい深く、日々に寄り添う「千寿(せんじゅ)」や特別な日を彩る「萬壽」などシーンに応じた味わいを楽しめます。

近年はアウトドアで楽しむ「雪峰(せっぽう)」をリリース。屋外で日本酒を味わうという新たなジャンルを開拓しました。キレのあるスパークリング酒や、体にやさしい甘酒などもおすすめです。

(出典元:朝日酒造株式会社)

41位.尾瀬(おぜ)の雪どけ

群馬県を代表する人気銘柄です。地下180mから汲み上げる超軟水を使い、口当たりなめらかで芳醇な日本酒を生み出しています。

フルーツのように甘い香りとやわらかな旨味、心地よく続く長い余韻が印象的。日本酒ファンには「オゼユキ」の名で親しまれています。ハロウィンやバレンタインにあわせたシーズン商品も多く、プレゼント用の日本酒を探している方にもおすすめです。

(出典元:高橋与商店)

42位.廣戸川

2011年の東日本大震災の影響もあり、26歳という若さで杜氏へと就任した松崎祐行氏。トライアンドエラーを繰り返しながらも福島県産の酒米『夢の香』にこだわり、福島県新酒鑑評会の吟醸・純米酒部門ではわずか1年目にして金賞を受賞するなど、まだまだこれからもどんな日本酒が醸されるのか楽しみな酒蔵です。

夢の香の特性を最大限に引き出し、穏やかな香りとお米由来のふくよかな甘さを楽しむことができます。

(出典元:松崎酒造)

43位.梵(ぼん)

福井県鯖江の地で生まれ、世界でも広くその名が知られる日本酒「梵(ぼん)」。米と米麹のみで造られた透明感あふれる味わいは、世界各国で高く評価されています。

梵が各界で高く評価される理由として挙げられるのが、和食はもちろん、洋食にもそっと寄り添う清らかな美味しさです。香りは上品で、口当たりはシルクのようになめらか。後口に残るやわらかな余韻が料理の味わいを引き立てます。

(出典元:加藤吉平商店)

44位.手取川

手取川を造る吉田酒造店は、お米を作る契約農家さんとの連携が大切だと考え、蔵人は春から夏にかけて農家さんのもとで米作りを教わり、稲刈りには蔵人全員で参加、他県遠方の農家さんのもとへも年に一度は足を運ぶなど、農家さんとの “繋がり” を積極的に

大事にしている酒蔵です。

変わらぬ伝統製法を守りつつ、品質向上のために最新の設備を導入するなど、伝統を守りつつもたしかな品質で「お客様に喜んでいただける酒造り」を日々行っています。

(出典元:吉田酒造店)

45位.五橋(ごきょう)

「五橋」(ごきょう)は、岩国の錦川に架かる錦帯橋からその名が付けられたお酒です。錦川の伏流軟水を仕込みに使い、やわらかで香り高い味わいを生み出しています。

「五(ファイブ)」シリーズはロゴカラーで酒質と季節感を表現しています。イエローカラーには、酸味を生み出す白糀を使用。甘酸っぱくフルーティーな純米酒は、ぜひワイングラスに注いでお楽しみください。

(出典元:さかや栗原)

46位.亀泉(かめいずみ)

独自の酒文化が色濃く残る土佐の酒「亀泉」。普通酒に発泡清酒、純米大吟醸酒とラインナップも幅広く、香りとキレ味の絶妙なバランスを楽しめます。

なかでも「純米吟醸原酒 CEL-24」は、スッキリとした酸味が特徴的。ほどよい甘さもあり、すいすいと飲み進められる1本です。

(出典元:日本名門酒会)

47位.二兎(にと)

コンセプトは“二兎追うものしか二兎を得ず”。甘さと辛さ、酸味と旨味など、相反する要素が重なり合い絶妙なハーモニーを奏でる日本酒です。

1杯目の明るく華やかな印象は、時間とともに徐々に変化していきます。空気と触れ合うことで味わいまるく、温度が上がることで香りもやわらかに。料理や好みにあわせて燗酒で楽しむのもおすすめです。

(出典元:丸石醸造株式会社)

48位.真澄(ますみ)

真澄を造る「宮坂醸造(みやさかじょうぞう)」は、長野県諏訪市に位置する酒蔵です。宮坂醸造は「七号酵母」と呼ばれる酵母の発祥蔵でもあります。

江戸時代からの伝統を誇る真澄は、新しい定番酒を皮切りにブランドコンセプトを一新。飲みやすい低アルコールタイプからこだわりの本格派まで幅広いラインナップが揃っているのも特徴です。

(出典元:宮坂醸造株式会社)

49位.大信州

北アルプスに囲まれた場所で生まれる日本酒、その名も「大信州(だいしんしゅう)」。「手いっぱい」は、米の選別から貯蔵まで、蔵で手一杯手塩にかけたお酒の中から、さらに選りすぐった1本です。

鑑評会出品用のお酒と同等の仕込みで造り、あえてスペックを記載しないこだわりぶり。地元長野や飲食店で見つけた際は、ぜひ口にしたい銘柄です。

(出典元:天恵の美酒 大信州)

50位.雁木(がんぎ)

雁木とは、川や港における階段状の船着場のこと。日本酒「雁木」を造る『八百新(やおしん)酒造』は、山口県の今津川のほとりに建つ酒蔵です。かつては雁木から、原料となる米が水揚げされていました。

造るのは、米と米こうじのみを原料とする純米酒。一般的におこなう濾過はせず、搾ったそのままの味わいを重視しています。しっかりとした旨味がありながら後味はすっと引いていく。心地よい飲み口が魅力です。

(出典元:八百新酒造株式会社)

2.日本酒の選び方6つのポイント

日本酒の選び方には以下のような4つのポイントがあります。

- 甘口や辛口の味わいで選ぶ

- 特定名称酒で選ぶ

- 都道府県で探す

- 使用されている米で選ぶ

- 容量や価格帯で選ぶ

- 冷酒?燗酒?飲み方で選ぶ

「日本酒を選ぶのが難しい!」というときは、これらのポイントを参考にするのもおすすめです。色々なお酒を試すうち、自分好みの味わいに出会うことができますよ。

2-1.甘口や辛口の味わいで選ぶ

日本酒の味わいは「甘口」、「辛口」と表現されることがあります。ひとくちに「甘い」「辛い」といっても、感じ方は人それぞれ。一般的に、香りがフルーティーでコクがあり、味の余韻が長く続くような日本酒は「甘口」と呼ばれます。反対に、「辛口」のお酒の多くは、ドライな味わいが特徴です。

この、甘辛の目安となるのが「日本酒度」と呼ばれる数値です。日本酒度はマイナスとプラスで表記され、一般的にマイナスであるほど甘口、プラスであるほど辛口の味わいと評価されます。

ただし、甘辛の感じ方にはお酒に含まれる酸度やアミノ酸、香りといった成分が大きく影響します。「自分は甘口が好みだと思っていたのに、好きなお酒の日本酒度はプラスだった!」というケースもあるので、ぜひ色々な銘柄にチャレンジしてみてください。

日本酒度についてもっとよく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。

2-2.特定名称酒で選ぶ

特定名称酒(とくていめいしょうしゅ)とは、原料や製法の違いによって日本酒を分類したものです。ここでは、それぞれの大まかな特徴を紹介します。

本醸造酒(ほんじょうぞうしゅ)

本醸造酒は米と米麹、醸造アルコールで造られる日本酒です。香りはおだやかで辛口タイプのお酒が多く、求めやすい価格帯が特徴。常温から燗酒まで幅広い温度帯で楽しめ、「家飲み用に美味しいお酒を常備しておきたい」というときにおすすめです。

純米酒(じゅんまいしゅ)

純米酒は、米と米麹のみで造られる日本酒です。コクと旨味がしっかりと感じられ、煮物や焼き魚のような和食にも良く合います。温めると香りがより豊かに膨らみ、燗酒好きにもおすすめのタイプです。また、「特別」といえる製法で造られたものは「特別純米酒」と呼ばれます。

吟醸酒(ぎんじょうしゅ)

吟醸酒も、本醸造酒と同様に米と米麹、醸造アルコールで造られる日本酒です。本醸造酒との違いは、お米を削る度合いを示す精米歩合(せいまいぶあい)と製法。吟醸酒は、外側をより多く削った米を原料に「吟醸造り」と呼ばれる特別な製法で造られます。

特徴は、吟醸造りで生まれる華やかな香り。また、外側を半分以上削った米で仕込む吟醸酒は「大吟醸酒」と呼ばれます。

純米吟醸酒

純米吟醸酒は米と米麹のみを原料に、吟醸造りで造られたお酒です。純米酒のコクと旨味、吟醸酒ならではの香りを楽しむことができます。「適度な香りとコク、旨味もほしいけど、食事と合うスッキリ感もほしい」というときは、ぜひ純米吟醸から試してみてください。

大吟醸酒

大吟醸酒は米と米麹、醸造アルコールで造られる日本酒です。吟醸酒よりさらにお米を磨いたものが大吟醸酒となります。

大吟醸酒はとにかくフルーツのような華やかな香りが特徴です。香りは華やかながらも、味わいはすっきりとして飲みやすい銘柄も多いため、初心者の方にもおすすめできる日本酒です。

純米大吟醸酒

純米大吟醸酒は原料と製法は純米吟醸酒と同じですが、外側をより多く削った米を原料にすると「純米大吟醸酒」に分類されます。

米粒の外側に含まれる栄養分は、日本酒造りでは雑味の原因となることがあります。そのため、小さく磨いた米で造る純米大吟醸の多くは、華やかな香りとクリアな味わいが特徴です。

米を小さく精米するには時間と技術を要するため、純米大吟醸酒は高価格帯の商品が多くなります。特別な日の1杯や、贈答用にもおすすめの日本酒です。

2-3.都道府県別で探す

日本酒は、米と米麹、水というシンプルな原料から造られるからこそ、味わいに地域の個性が現れます。

米どころであり、酒どころでもある新潟県のお酒は、淡麗辛口の味わいが特徴。同じく東北の秋田県には「NEXT5」と呼ばれる有名蔵のユニットが存在します。

また、福島県では「全国新酒鑑評会」で毎年多くの金賞受賞酒が誕生。日本酒選びに迷うときは、金賞受賞酒を目安にするのもひとつの方法です。

そのほか、兵庫県の灘、京都の伏見、広島の西条なども日本の酒どころといわれています。ぜひ、それぞれの地域を旅する気分でお気に入りの日本酒を見つけてみてください。

2-4.使用されている米で選ぶ

日本酒の味わいには、使用されている米の個性が現れます。どの米をどのように使うかは、酒蔵の腕の見せどころ。日本酒選びに慣れてきたら。原料となる米にも着目してみてくださいね。

酒米の王様「山田錦」

山田錦(やまだにしき)は、酒米の王様といわれています。その理由は「心白(しんぱく)」と呼ばれる白い部分が米に現れやすく、酒造りに欠かせない良い麹ができあがるから。また、米に含まれる栄養分が少ないため精米しやすく、雑味のない味のバランスに優れたお酒を造りやすいことも理由のひとつです。

一方で、稲の栽培は難しく、特に質が良いとされる地域の山田錦は高値で取引されます。金賞受賞酒に使用されることも多く「日本酒選びに迷ったらまずはこれ」とおすすめしたい酒米です。

五百万石

五百万石(ごひゃくまんごく)は、新潟県で誕生した酒米です。五百万石で造られたお酒は、キレのある端麗辛口の味わいに仕上がります。また、近年は五百万石を原料に、コクや旨味、フルーティーな香りを持つ銘柄も造られています。

雄町

雄町(おまち)は、主に岡山県で栽培される酒米です。古い歴史を持つ雄町の人気は高く、コアなファンは「オマチスト」と呼ばれています。やわらかく溶けやすい雄町で造るお酒は、濃醇でコクのある味わいが特徴です。「旨味のあるふくよかな味わいが好み」という方は、雄町をキーポイントに日本酒を選んでみてください。

美山錦

美山錦(みやまにしき)は、長野県で誕生した酒米です。吟醸酒に用いられることが多く、華やかな香りとスッキリとした味わいを生み出します。美山錦の主な生産地である長野県には、約80もの酒蔵が存在しています。美山錦を主体に、長野県のさまざまな日本酒を試してみるのも楽しいですよ。

2-5.容量や価格帯で選ぶ

日本酒は、価格帯が幅広いお酒です。リーズナブルなものから高級酒までさまざまな銘柄が揃います。

外箱にこだわった高級感あふれるお酒は、ギフトにもおすすめです。特定名称酒のなかでも、高価格帯の商品が多い大吟醸酒や純米大吟醸酒は、贈答用に適しています。

「気軽に家飲みを楽しみたい」「飲み比べをしたい」というときは、容量にこだわってお酒を選んでみましょう。180ml~210mlのカップ酒は、グラスいらずでそのまま飲めることも魅力です。近年はラベルのかわいいカップ酒も多く、旅先のお土産にも喜ばれます。

2-6.冷酒?燗酒?飲み方で選ぶ

日本酒は、冷やしたり温めたりとさまざまな飲み方で楽しめます。「冷やして飲む冷酒(れいしゅ)が好み」というときは、ラベルに『生』と書かれたお酒を選んでみてください。生酒は、加熱殺菌処理されていないお酒です。冷酒にするとフレッシュなみずみずしい美味しさを楽しめます。

また、フルーティーな香りの日本酒も、適度に冷やしたほうが香りの魅力が引き立ちます。パーティーの席には、冷たく冷やしたスパークリング日本酒もおすすめです。

温かい燗酒を飲みたいときは、ラベルに『純米酒』や『山廃(やまはい)』、『生酛(きもと)』などの文字がないか確認してみましょう。米と米麹のみでできた純米酒は、温めるとよりまろやかな味わいを楽しめます。昔ながらの製法で造る山廃や生酛も、燗酒にすると魅力が花開くタイプです。

これらのポイントをおさえたら、ぜひいろいろな温度で日本酒を味わってみてください。温度によってがらりと変化する日本酒の世界を楽しむことができますよ。

日本酒の飲み方についてはこちらの記事で詳しく紹介しているので、参考にしてみてください。

日本酒の飲み方を徹底紹介!温度別の名称からおすすめの飲み方まで解説します

まとめ

日本酒選びに迷うときは、多くのファンに支持される銘柄を試してみるのもひとつの方法です。それぞれの個性を楽しむうちに、自分好みの1本に出会うことができます。

温度を変えてみたり、シーンに合わせたお酒を選んだりすれば、日本酒の楽しみ方がより広がるはず。ぜひ、人気銘柄や飲み方を参考に日本酒を美味しく楽しく味わってみてくださいね。

また、世界最大級の日本酒品評会である「SAKE COMPETITION(サケ コンペティション)」が2023年も行われ、「純米酒部門」「純米吟醸部門」「純米大吟醸部門」「SUPER PREMIUM 部門」の4つの部門に置いて受賞酒が発表されております。

2023年を代表する品評会においてどのような日本酒が受賞したのか気になる方は、こちらの記事もご覧になってみてください。